崇阳:稳定发展粮食生产,筑牢米袋子工程

发布时间:2020-04-27 来源:统计局 录入:Gov137

习近平指出:“中国人要把饭碗端在自己手里,而且要装自己的粮食。”“民以食为天”,稳定发展粮食生产,对于确保国家粮食安全、保障经济社会平稳快速发展、维护社会和谐稳定意义重大。崇阳县作为一个粮食生产大县,必须巩固粮食生产先进地位,发挥种植优势,充分挖掘生产潜力。

一、 粮食生产基本情况

(一)2019年崇阳县粮食生产情况

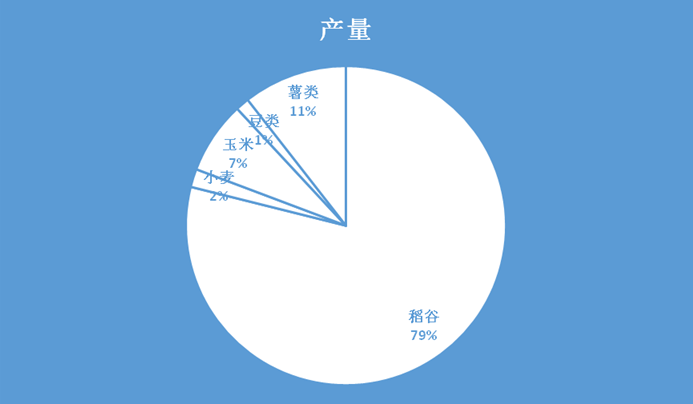

2019年崇阳县粮食种植面积58.12万亩,比上年减少2.48万亩,下降4.1%;产量21.8万吨,比上年降低1.7万吨,下降7.2%;亩产375公斤,比上年下降13公斤,降低3.4%;人平产粮426公斤,比上年减少35公斤,下降7.6%。分作物种类来看,5种主要作物产量增加的是薯类,产量持平的是小麦和豆类,产量下降的是稻谷和玉米。稻谷种植面积37.53万亩,比上年减少3.01万亩,下降7.4%;产量17.2万吨,比上年减少1.7万吨,下降9.0%;亩产458公斤,比上年减少8公斤,下降1.7%;小麦1.96万亩,比上年下降0.08万亩,下降0.39%;产量0.4万吨,与上年持平;亩产200公斤,比上年增加3公斤,增长1.5%;玉米7.54万亩,比上年减少0.66万亩,下降8.0%;产量1.6万吨,比上年减少0.2万吨, 下降11.1%;亩产216公斤,比上年增加1公斤,增长0.5%;豆类2.95万亩,比上年增加0.02万亩,增长0.7%;产量0.3万吨,与上年持平;亩产107公斤,比上年增加5公斤,增长4.9%;薯类7.94万亩,比上年增加0.26万亩,增长3.4%;产量2.3万吨,比上年增加0.2万吨,增长9.5%;亩产287公斤,比上年增加14公斤,增长5.1%。

(二)2020年崇阳县粮食生产规划

2020年全年粮食作物规划面积60.85万亩,比上年扩大4.7%;目标总产24.43万吨,比上年增长12.1%。其中早稻面积8.0万亩,产量3.2万吨;中稻面积19.5万亩,产量10.7万吨;晚稻面积9.0万亩,产量4.0万吨;玉米面积8.0万亩,产量2.4万吨;红薯规划面积7.0万亩,产量2.5万吨;大豆面积3.0万亩,产量0.3万吨;小麦面积4万亩,产量0.7万吨;马铃薯面积1.8万亩,产量0.54万吨;蚕豌豆面积0.2万亩,产量0.03吨;杂粮面积0.35万亩,产量0.06万吨。

二、发展粮食生产存在的问题

(一)农业生产防范风险能力不足。由于自然灾害、病虫害、市场影响及农户保险意识不强等原因,特别是前几年遭遇特大洪灾,对农业生产及水利基础设施造成了一定损失,去年又遇特大旱情有的田块减产,农业生产仍存在较大风险,影响农民种粮积极性,水稻早晚连作面积逐年减少,严重影响了稻谷产量,2019年水稻早晚连作面积20.06万亩,比上年减少2.97万亩,下降14.8%,比历史最高年份的1991年减少44.4%。

(二)农业产业化水平不够高。一是农业基础薄弱。农业生产主要以家庭承包、粗放经营为主,农业基础设施还不够完善,粮食生产多为初加工,产业链条短,粮食加工产值偏低。据调查资料显示,崇阳县2019年农产品加工企业有35家,总产值22.61亿,占农业总产值的45.8%;其中粮食加工企业只有4家,总产值1.53亿,占农产品加工总产值的6.8%,占农业总产值的3.1%。二是粮食专业合作社和种粮大户整体规范化程度不高,带动农业产业发展效果不明显,50亩以上的种粮大户只有130户,最大的户粮食播种面积3000多亩。三是农业产品品牌不亮。天城优质米、永强大米、阳康大米虽然初具规模,但市场开发度不高,竞争力不强。

(三)农业生产素质不够强。一是我县农业从业人员尤其是农民的文化素质和科技素质不高,学习能力较弱,严重影响了其对新技术、新思想吸收的积极性和能力。二是我县部分地区的基础设施落后,不能满足现代化农业生产的要求,阻碍了农业生产转型升级,主要表现在农业机械化水平不高,粮食作物中稻谷、小麦、玉米、大豆和马铃薯5个品种的机耕面积45.18万亩,占其播种作物面积88.2%;机播面积6.21万亩,占其播种作物面积12.1%;机收面积36.5万亩,占其收割作物面积71.3%。三是近几年来,种子、化肥和农药等农资产品价格持续上涨,农机作业、人工成本随之上涨,直接增加了粮食生产成本,影响了农户种粮积极性。

(四)农业启动资金不足。农业种植成本高,大规模种植需要巨大的资金,贷款使农业成本进一步提高,导致种粮大户不敢扩大规模。石城镇杨林村种粮大户陈焕祥承包500亩水田种植稻谷,由于资金紧张只播种200亩早稻和300亩中稻,不敢扩大规模。

(五)农村劳动力短缺。我县农村青壮年大多选择外出务工或向非农产业转移,2019年全县外出打工人员10.94万人,占乡村从业人员的54.4%,一定程度上造成了农业生产劳动力的短缺,从事粮食生产耕作的老年人难以适应新的种养殖技术,给农业新技术推广带来了阻力。

三、稳定发展粮食生产的建议和举措

(一)发展特色农业品牌。对1-2家现有加工设施齐备、生产量较大、具备较强质量控制和产品营销能力的粮食加工企业进行改造升级,提高绿色水稻产品开发利用和市场营销能力,形成年加工经营优质稻不低于1万吨能力,打造1-2个绿色优质特色水稻地方品牌。制定品牌营销方案,开展优质稻米品牌专项营销宣传活动。支持、鼓励农业企业积极参与各种农博会、展销会,提高全县粮食名优产品的市场知名度和美誉度。

(二)办好特色水稻生产示范片。选择在集中连片,农田水利等基础条件较好,工作基础扎实,交通便捷,农技推广网络健全,辐射带动能力强的乡镇办好特色水稻生产示范片,集中推广早稻再生稻,早晚连作模式。

(三)加强科技应用。实施藏粮于技战略,推进龙头企业与科研院校所在农作物种业、高新技术集成等方面的研发和推广应用合作。加快优质超级稻、优质甜玉米、杂交玉米等新品种推广,加快水稻大棚和工厂化育秧、玉米地膜覆盖、水肥一体化、测土配方施肥、耕地改良培肥、农作物病虫害绿色防控、秸秆综合利用等稳产增产和抗灾减灾关键技术的集成应用。大力推动精准作业、智能控制、远程诊断、灾害预警及物联网等现代信息技术在农业农村的应用。

(四)提高农业效益。一是寻找稳定收粮渠道,可根据每年农资价格联系相关公司确定粮食收购最低价,消除农民种粮心里压力,确保农民种粮基本利益。二是要落实政策,拓展服务领域。包括地力保护补贴、农资补贴政策,要坚决落实,切实提高农民种粮的积极性。

(五)提高农业抗风险能力。一是加大公共服务力度,及时提供气象信息、市场行情、技术指导等服务,减少疫情、天气等不良因素对粮食生产的影响,提高粮食生产水平。二是对于受天灾影响较严重地区可以给予适当补助。

(六)加强粮食生产社会化服务能力建设。一是加强农业技术推广中心机构建设,大力开展科技培训,创新技术模式,强化知识更新,提升和优化技术服务能力。二是扶持5家烘干、收储企业和农机植保综合服务主体,重点扶持绿色防控植保新型主体1-2家,实施专业化社会化服务,促进农机农艺结合,提高农业生产的综合机械化水平和组织化程度。三是加强技术服务和质量管理,积极推进产地标识管理、产品条码制度,推进产地准出和市场准入制度;四是改善储藏、保鲜、烘干、清选分级、包装等初加工条件,促进商品化处理,减少产后损失。